荒川の獅子舞 |

崎戸獅子舞 |

荒川の獅子舞と崎戸獅子舞

愛媛県西条市と長崎県西海(さいかい)市崎戸町は直線距離にして400キロ近く離れています。

この遠く離れた地域の獅子舞がとてもよく似ているということをたしかめるため、愛知県まで「崎戸獅子舞」を見に行ってきました。

実際に見て・・・崎戸獅子舞は、やはり荒川の獅子舞に通じるところがありました。舞いの中に、私たちの獅子舞と似ているところが随所にあり親近感がわくと同時に、感動の旅となりました。

荒川の獅子舞 |

崎戸獅子舞 |

【崎戸町在住のSさんからいただいたメール】

「愛媛県と崎戸炭坑には特別なつながりがあることも事実です。崎戸に入港する機帆船(動力と風力を交互に使用する船)の大多数が愛媛県の船だったのです。水軍の末裔だったのかもしれませんね。」

【長崎新聞のふるさと賛歌というホームページから抜粋】

「崎戸の獅子舞は大正時代に、四国出身の炭鉱従事者が坑内の安全を祈願して炭鉱の神社で奉納したのが始まりとされる。」

【「さきと町報」(昭和63年6月号)の記事】

「崎戸の獅子舞はそれほど歴史の古いものではなく、一説によると炭鉱華やかりし頃、炭鉱地区の各区で行われたのが初まりのようです。・・・崎戸獅子舞は、昭和16年頃、当時坑外外線に勤務していた山上氏が徳野氏の実兄と二人を中心に水浦区の青年4、5人で始め、周りの評判がよかったので水浦区の青年部として習うことになったのが始まりだということです。昭和18年頃から大山神社祭での安全祈願を兼ね行列の先人を勤めるようになりました。・・・この獅子舞は四国が発祥の地で、もともと豊作を祈り、病魔退散として正月やお盆に舞っていたとのことです。」

愛媛県と崎戸町は昔から深いつながりがあったことは事実で、「崎戸獅子舞」のルーツは四国にあり、「荒川の獅子舞」のルーツをたどれば崎戸の獅子舞に行き着くのではないかと思っています。

日本全国には、色々なスタイルの獅子舞があります。

もちろん「荒川の獅子舞」のように、子どもが太鼓をたたきそれにあわせて獅子が舞うというスタイルの獅子も数多くあります。

しかし、私が知る限りでは、リズムがこれほど「荒川の獅子舞」に似た舞いは、西条市内の獅子舞を除いては、「崎戸獅子舞」の他にはありません。

まず、この映像をご覧になってみて下さい。

画像をクリックして下さい。(どちらをクリックしても同じ映像です。)

最初に「荒川の獅子舞」の映像が、続いて「崎戸の獅子舞」の映像が流れます。

荒川の獅子舞は、普通子どもが太鼓をたたくのですが、比較しやすいように青年がたたいている映像で比べてみました。

|

|

|---|

いかがでしたでしょうか。

小太鼓の刻むリズムは、まったく同じです。

大太鼓のたたきかたのパターンが、非常によくにています。

そして、獅子の動きが激しいこと、太鼓のたたき手に突進してくる獅子を追い払う様子などよく似ています。

これほど類似性がある獅子舞が遠く離れたところでそれぞれ受け継がれてきているということで、紛れもなくルーツは同じであると確信したところです。

それぞれの獅子舞について比較してみました。

【獅子頭】

荒川は張り子、崎戸は木彫り。ちなみに右端は大保木の東宮神社の獅子頭。こちらも張り子です。

(大保木地区とは、荒川地区と同じく西条市の山間部に位置する集落です。「荒川の獅子舞」は明治時代に大保木地区から伝わりました。)

荒川の獅子頭 |

崎戸の獅子頭 |

大保木の獅子頭 |

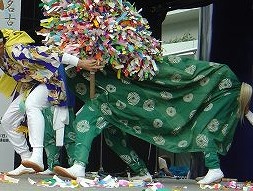

【胴幕】

荒川は紺色で毛糸がついている。崎戸と大保木は緑色系で、模様もよく似ています。

荒川の胴幕 |

崎戸の胴幕 |

大保木の胴幕 |

【太鼓の台】

荒川は1本足台、崎戸は4本足で両脇に締太鼓をつけている。大保木も同じく4本足で両脇に締太鼓をつけている。

荒川の台 |

崎戸の台 |

大保木の台 |

【太鼓のたたき手の衣装】

現在、荒川は子どものみ崎戸は青年となっているので、昔の写真(昭和40年)で比較してみました。

荒川の衣装 |

崎戸の衣装 |

獅子舞をする道具関係については、大保木の獅子舞の方がより崎戸の獅子舞に近いと思われます。

荒川の獅子舞は、大保木から伝わったのだから崎戸とルーツが同じであれば、大保木の方がより崎戸に近いのは当然です。

「荒川の獅子舞」と「崎戸獅子舞」のルーツとも言うべき獅子舞の発祥の地が四国のどこかにあるはずです。

たいへんロマンのある「獅子舞のルーツ探し」今後も追求していきたいと思います。

そして、「崎戸獅子舞」の皆さん、崎戸出身の皆さんとこれからも交流を続けていければと思っています。

崎戸獅子舞実演に戻る