| 荒川八幡神社地方祭あれこれ |

☆燃える神輿☆

火をつけて燃やされる神輿(昭和58年)

昭和58年、八幡神社の550周年を記念して社殿を新築した際に

神輿も新造しました。

役目を終えた旧神輿は、氏子の見守る中、八幡神社において燃やされる

運命になりました。

炎に包まれた神輿は、何か寂しさを感じます。

|

☆秋祭りに向けて☆

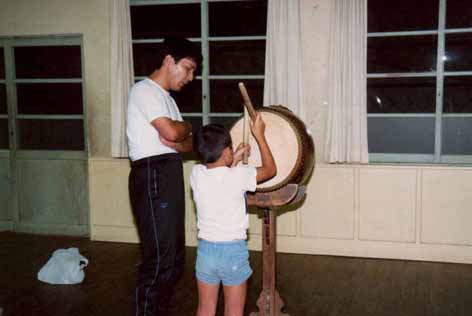

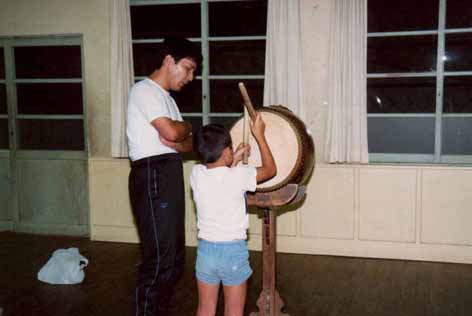

「なぶりこ」の練習風景(平成元年) 獅子頭と「なぶりこ」の練習(平成11年)

荒川の獅子舞は、リズムが早く激しい舞が特徴です。

太鼓のたたき方も複雑で、マスターするのは並大抵ではありません。

楽譜もなく、口づたえで教えることになります。

時には厳しく、時にはやさしく、繰り返し、繰り返し練習が続きます。

写真は、旧加茂地区公民館での練習風景です。

|

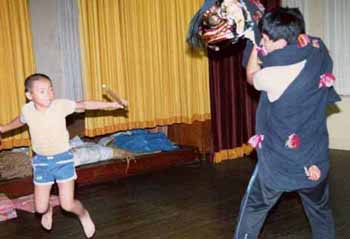

☆文句あるか☆

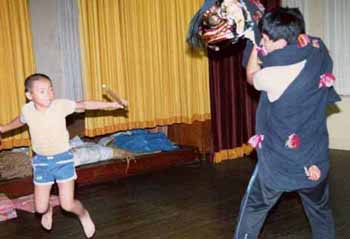

観客に向かっておそいかかる獅子(昭和60年)

お祭りの当日、若者は酒を飲み、神輿を担ぎ、獅子を舞いと

大忙しです。

特に酒を飲んだあとで舞う獅子はつらいものがあります。

写真は、舞っている途中でやじが飛び、かっとなった

獅子が観客に向かって襲いかかっていところです。

お祭りならではの一こまです。

無視された「なぶりこ」のけげんそうな顔が印象的です。

|

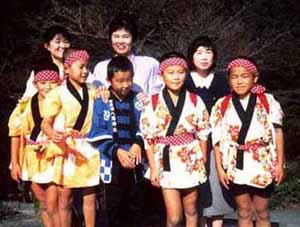

☆「なぶりこ」4人☆

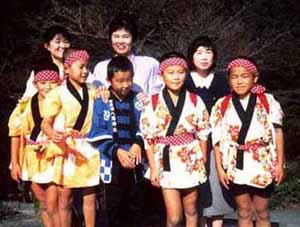

4人の「なぶりこ」の記念撮影(平成2年) ふたたび「なぶりこ」4人(平成13年)

獅子舞の「なぶりこ」は、昔から2人と決まっていました。

しかし、過疎化により

平成2年には、小学生の男の子が4人になってしまいました。

後継者の育成が急務と言うことで、平成2年には4人の小学生に

獅子舞の太鼓を教えました。

そういうわけで、平成2年から平成7年までの6年間、「なぶりこ」

が4人になりました。

これは、長い秋祭りの歴史のなかでもはじめてのことでした。

その後、平成11年に初めて女の子の「なぶりこ」が誕生し、平成12年からふたたび4人の「なぶりこ」が登場することになりました。

|

☆暴れ獅子☆

暴れる獅子と「なぶりこ」(平成3年)

お祭り当日の「なぶりこ」は大変です。

太鼓をしっかりたたかないとやじが飛び、写真のように

暴れ狂う獅子をかわしながら太鼓を叩かなくてはなりません。

「なぶりこ」は祭りの主役であり、それだけ重要な役割を持っています。

|

荒川の獅子舞へ戻る |